Gentrification ist Mainstream – nicht nur als dominanter Stadtenwicklungstrend, sondern auch in den Medien. Das ZDF hat sich ausführlich dem Thema gewidmet. Im „interaktiven, crossmedialen und jugendlichem“ Sendeformat ZDF log in wurde gestern ausführlich über Gentrification, Mietsteigerungen und die Notwendigkeit von Wohnungspolitik diskutiert. Als Gesprächspartner geladen war einen illustere Runde mit Christoph Twickel (Autor von „Gentrifidinbgsbums„), dem CDU-Bundestgasabgeordneten Jan-Marco Luczak und Ira von Cölln vom Bundesverband freier Immobilien und Wohnungsunternehmen (BFW).

Schon in der Ankündigung wurden sehr unterschiedliche Positionen deutlich.

Christoph Twickel:

Leider hat es die Immobilienwirtschaft in den vergangenen zehn bis 15 Jahren erfolgreich geschafft, unsere Städte in Portfolios lukrativer Immobilienanlagen zu verwandeln. (…) ich kann nur hoffen, dass es den Stadtbewohnerinnen und -bewohnern gelingt, genug Druck zu machen, damit die Qualitäten der Metropolen – die Verdichtung von unterschiedlichen Lebensweisen – nicht zugunsten einer noch massiveren Segregation verschwindet

Jan-Marco Lucsak (CDU):

Steigen die Preise, müsse man eben an den Stadtrand ziehen. (…) “Darf der Staat Eigentumsrechte beschneiden?” Angebot und Nachfrage sollte eigentlich der Markt regeln.

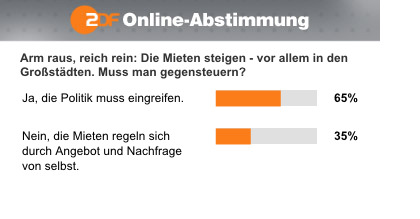

Ich habe die Sendung selbst verpasst, aber das ZDF-Voting „Steigende Mieten – Sollte der Staat gegensteueren?“ spricht für einen deutlichen Punktsieg für die Anti-Gentrification-Positionen von Christoph.

Ob Zufall oder einer Abstimmung der Redaktionen geschuldet, wurde in der Rubrik Politik bei ZDFheute.de fast zeitgleich ein Interview mit mir veröffentlicht: „Soziale Spaltungen drücken sich auch räumlich aus“ (Soziologe Holm über Verdrängungsprozesse in Städten)

„Soziale Spaltungen drücken sich auch räumlich aus“

In Berlin und anderen deutschen Großstädten steigen die Mieten, schon Normalverdiener werden verstärkt aus den Innenstädten verdrängt – ein internationaler Trend. Wie lässt sich gegensteuern? Der Stadtsoziologe Andrej Holm über Gentrifizierung.

heute.de: Herr Holm, in Berlin wird gewählt, zentral im Wahlkampf sind Maßnahmen gegen steigende Mieten. Ist das nur Wahlkampf oder tut sich da politisch wirklich etwas?

Andrej Holm: Es ist einerseits ein Fortschritt, dass das Thema nun überhaupt auf der Agenda steht. Da werden zumindest vorhandene Stimmungen aufgegriffen, die Gentrifizierung ist ja längst Alltagsgespräch. Andererseits bleibt nebulös, was die Parteien konkret gegen Mietsteigerungen tun wollen.

heute.de: Na ja, es gibt etwa die Ideen, Mietobergrenzen festzulegen oder Luxussanierungen zu verhindern.

Holm: Es wird aber wenig bringen, einzelne Hebel isoliert anzusetzen. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen, städtebauliche und mietrechtliche Regelungen, Finanzierungsprogramme und Restriktionen bei verschiedenen Genehmigungsverfahren müssen ineinander greifen – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Was fehlt, ist eine klare Vision, wie man Gentrifizierungsprozessen begegnen will. Erst wenn man die hat, kann man die einzelnen Instrumente aufeinander abstimmen.

heute.de: Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Gentrifizierung reden?

Holm: Der Kern ist die Orientierung an Profiten und Renditen im Wohnungssektor. Platt ausgedrückt: die kapitalistische Organisation der Wohnungsversorgung. Die führt in vielen Städten dazu, dass Mieterhöhungsmöglichkeiten von privaten Eigentümern auch ausgenutzt werden – was Verdrängungsprozesse auslöst.

heute.de: In der öffentlichen Diskussion könnte man den Eindruck gewinnen, Gentrifizierung sei vor allem ein Prozess, in dem verschiedene Lebensstile aufeinander prallen. Ein Mann, der Kinderwagen in Berliner Hausfluren angezündet haben soll, hat einem Ermittler zufolge dieser Tage als Motiv „Hass auf Schwaben in Prenzlauer Berg“ angegeben – auf die zugezogenen vermeintlichen Gentrifizierer also.

Holm: Das hat damit zu tun, dass Gentrifizierung in der Regel sehr verkürzt dargestellt wird: als Prozess, in dem erst Künstler kommen und ein Gebiet aufwerten, dann ziehen die Immobilien- und Mietpreise an, weil Leute nachziehen, die sie bezahlen können, und die alteingesessenen Bewohner werden so verdrängt. Die Frage, welche Schuld Yuppies, Familien oder Schwaben tragen – wer auch immer da als Feindbild aufgebaut wird -, lenkt aber nur von den strukturellen Ursachen ab.

heute.de: Die da wären?

Holm: In der Wissenschaft fragen wir uns, was sind die ökonomischen und politischen Voraussetzungen für diese Verdrängungsprozesse? Und wenn wir uns dann weltweit die Beispiele anschauen, sehen wir am Anfang nicht etwa neue Galerien. Sondern es braucht vor allem den Investor, der Immobilien kauft und Geld damit verdienen will, und politische Programme, die ihm Spielräume lassen. Heute lösen internationale Finanzinvestoren, ob in London, New York, Hamburg oder Berlin, zunehmend traditionelle Wohnungsbauunternehmen ab. Und Großstädte konkurrieren heute weltweit miteinander, sei es um den Zuzug von Unternehmen oder um Großevents – sie wollen attraktiv sein für Besserverdienende. Beides begünstigt Gentrifizierung.

heute.de: Ist Gentrifizierung demnach ein relativ neues Phänomen oder ist nur die breite Debatte neu?

Holm: In den Siebzigern und Achtzigern war Gentrifizierung als damals neue Stadtentwicklung auf einzelne Nachbarschaften beschränkt, man sprach von „Inseln der Aufwertung in einem Meer von Verfall“. Heute bestimmt sie einen großen Teil der Innenstädte. Der Unterschied zwischen damals und heute ist also quantitativ. Was auch bedeutet, dass die gesellschaftliche Relevanz gestiegen ist.

heute.de: Befürchten Sie für Deutschland eine Annäherung der Mieten an den Pariser oder Londoner Wohnungsmarkt, also mit der Tendenz zur Unbezahlbarkeit?

Holm: Wenn wir den Trend der letzten Jahre in fast allen deutschen Großstädten fortschreiben, steuern wir genau darauf zu. Und das wirft grundsätzliche gesellschaftliche Fragen nach sozialen Spaltungen auf, die sich auch räumlich ausdrücken. Die ökonomisch Benachteiligten werden an den Stadtrand gedrängt. Noch aber haben wir zumindest in Berlin eine relativ gemischte Struktur, wir haben noch einen vergleichsweise preiswerten Wohnungsmarkt, und das heißt: Wir haben noch soziales Potenzial, das es zu verteidigen gilt.

Das Gespräch führte Klaus Raab.

Weder der Finanzmarkt noch der Wohnungsmarkt funktioniert nach Angebot und Nachfrage wie der Gemüsemarkt. Die Politik tut gut daran sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen und alles den geheimnisvollen Kräften des Marktes zu überlassen. Wie eine Stadt aussehen sollte ist Sache der Bürger und nicht von Finazinvestoren, die mit fremdem Geld unbekannter Herkunft eine wenig unterhaltsame Jonglage betreiben.

Wir haben noch soziales Potenzial, das es zu verteidigen gilt?

Die Missstände und Widrigkeiten lassen sich wenn überhaupt nur so langsam lösen dass eine Verteidigung der sozialen Potenziale in einigen Berliner Stadtteilen bereits heute als aussichtslos erscheint.

Die Spielregeln denen der Immoblilienmarkt folgt sind gesellschaftlich viel zu tief verankert als dass wir hoffen dürfen dass sich so schnell etwas ändert. Viele der von Gentrifizierung betroffenen oder gefährdeten Mieter selbst sind bedingt durch konventionelle Geldanlagen und Finanzprodukte in das globale Monopoly verstrickt ohne darüber auch nur einen Gedanken zu verlieren. Ein ähnliches Dilemma wie im alltäglichen Konsum wenn Käufer zum billigen Produkt greifen ohne die damit verbundenen Konsequenzen überschauen zu können bzw. zu wollen.

Solange nicht eine große Mehrheit der Menschen eindeutige Qualitätsanforderungen an die Finanzprodukte ihrer Geldinstitute stellen welche nicht auf die Höhe der Zinsen beschränkt bleibt wird sich vermutlich nicht all zu viel ändern. Das Bewusstein für die übergeordneten Zusammenhänge fehlt noch in vielen Bevölkerungskreisen – und das über alle soziale Schichten hinweg. Ich kenne auch gut gebildete Menschen die nicht verstehen warum EWS bedingt durch Unternehmensform und Vorbildfunktion wie es auch anders gehen könnte in der Energiepolitik unterstützungswürdiger ist als konventionelle Ökostromanbieter.

Und der Gang zur Wahlurne ist eben auch nur eine von vielen Konsequenzen des jeweiligen Bewusstseins der Menschen.

Die Politik kann im Augenblick bestenfalls die Weichen stellen für eine Zeit nach der großen Bewusstseinswende in unserer Gesellschaft …

… wobei noch nicht abzusehen ist dass diese wirklich nachhaltig eintritt oder eine zu frühzeitige Weichenstellung eher aufs Abstellgleis führt. Die Angst um den Verlust von WählerInnen führt rasch zu einer Form von Verzagtheit in der Politik – und so bleibt es abzuwarten ob z.B. der Regierungswechsel in Stuttgart ein nachhaltiger ist. Denn die für Herrn und Frau Jedermann auf den ersten Blick erfassbaren Vorteile und Gewinne welche sich in deren Bewusstsein nachhaltig verankern können werden sich angesichts des enormen Umfangs der in unserer Gesellschaft erforderlichen Veränderungsprozesse nicht immer so schnell einstellen wie die nächsten Wahlen schon wieder vor der Tür stehen.

Ich würde mich allerdings freuen, wenn es gelingen sollte unseren Teil zur Lösung des Knotens beizutragen. Und mein (Unter)Bewusstsein beeinflusst mein Handeln so weit, dass mir persönlich gar keine andere Option bleibt als an der Verbesserung der gesellschaftlichen Missstände zu wirken. Auch wenn es sich auf weiten Strecken des Weges oft hoffnungslos anfühlt.

Mit besten Wünschen

Jürgen Breiter | Urban Curator

Hallo Jürgen,

Zitat: „Ein ähnliches Dilemma wie im alltäglichen Konsum wenn Käufer zum billigen Produkt greifen ohne die damit verbundenen Konsequenzen überschauen zu können bzw. zu wollen.“

Ich stimme Dir zu, dass zuviele Verbraucher im Alltag stets den Preis doch nie die Kosten eines Produktes in ihre Kaufentscheidung einbeziehen. Gerade Personen mit eingeschränktem Budget werden in den vielen „kleinen“ Entscheidungen zu Produkten aus Massentierhaltung greifen wenn die danebenliegenden Produkte aus ökologischem Anbau das doppelte bis dreifache kosten und wenn der örtliche Discounter mal leckeren Viktoriaseebarsch für unter einen Euro anbietet schlagen sie hemmungslos zu. Eine Dame brachte diese Position mir gegenüber bei einer Unterhaltung an der Supermarktkasse trefflich auf den Punkt: „Dieser Fisch schmeckt genauso gut und von Eurer Moralpredigt kann ich mir nichts kaufen“.

Ich fühlte mich an das Brechtzitat (‚Erst kommt das Fressen, dann die Moral‘) erinnert und es ist schwierig dagegen zu argumentieren – insbesondere wenn man bedenkt dass ökologisch nachhaltige Produktion deutlich extensiver ist als die industrielle und die weltweit vorhandenen Agrarflächen nicht ausreichen um alle Menschen bei gleichbliebendem Konsum mit nachhaltigen Lebensmitteln zu versorgen wie die Autoren Maxeiner und Miersch es in zahlreichen Essays polemisch erörtert haben. Um bei gleichbleibendem Konsumstandard das Ideal der flächendeckenden Nachhaltigkeit umzusetzen wären unrealistisch Massnahmen erforderlich. Ich denke in MVRDVs Klassiker „Pig City“ vordergündig revolutionärem Konzept versteckt sich auch eine subtil ironische Kritik an eben dieser ‚Öko für Alle‘ Utopie. Deshalb halte ich den Preis für ein geeignetes Instrument um den Verbrauch zu steuern. Hätte der Barsch statt 99 ct einen angemesseneren, die wirklichen Kosten deckenden Preis von 6 bis 7 Euro je hundert Gramm gehabt, dann hätte die Dame vermutlich weniger davon konsumiert oder gänzlich darauf verzichtet. Das Beispiel ist übertragbar und ich denke Du stimmst mir zu, dass eine Kostenanpassung verbunden mit einer Senkung der Ansprüche unumgänglich ist wenn man Nachhaltigkeit zum gesellschaftlichen Ziel erklärt.

Dein Beispiel des Ökostroms zeigt auch deutlich wie Umweltbewusstsein über Preispolitik vermittelt werden kann. Die Subventionen für Solaranlagen haben deren weite Verbreitung begünstigt und Kosten für „normalen“ Strom sind dank der Umlage deutlich gestiegen und werden in Zukunft weiter steigen. Infolge dessen hat sich Schichtübergreifend der Stromverbrauch zu einem Hauptkriterium beim Kauf von Haushaltsgeräten entwickelt. Auf eine „Bewusstseinswende“ aus Einsicht würden wir vermutlich immer noch warten.

Dieser Marktmechanismus ist recht eingänglich und das Konzept der Nachhaltigkeit wird politisch lagerübergreifend akzeptiert. Leider endet ausgerechnet bei vielen Linken die Einsicht über die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit wenn es um das Thema Wohnen geht. Da wird jeglicher Vorschlag zur Konsumeinschränkung heftig bekämpft: Sarrazins Vorschlag der Wohntemperatursenkung auf 16-18° wird als Beleidigung aufgefasst obwohl dies vor wenigen Jahrzehnten auch in gutbürgerlichen Haushalten üblich war und die Diskussion um die Reduktion des Wohnraumanspruches für Hartz IV von 45m² auf 25m² wird gar als „menschenunwürdig“ bezeichnet obwohl dies etwa dem Standard der DDR, dem „Arbeiter- und Bauernparadies“, entspricht.

Jedem wird schnell klar dass Energieverbrauch die Umwelt belastet und am Beispiel des Autofahrens wird der Vorschlag weniger zu fahren und ein kleineres Auto zu benutzen als ökologisch sinnvoll und gesellschaftlich notwendig akzeptiert. Ironischerweise sind jedoch gerade diejenigen die sich am lautesten für „die Umwelt und Soziales“ einsetzen am verbittertestem dagegen wenn diese Vorschläge einmal nicht nur auf des Nachbarn Auto sondern auch auf die eigene Wohnung bezogen werden. Ein Hinweis auf diese Widersprüche wird oft sogar als persönlicher Affront gewertet, die unsanierte Altbauwohnung wird als Trutzburg betrachtet und Wärmedämmung, Isolierglas und Niedertemperaturheizung als kapitalistischer Exzess verunglimpft.

Es ist nicht nur ein „ähnliches Dilemma“ wie Du geschrieben hast, ich behaupte es ist das zentrale Problem da die Wohnungsproblematik ein Teilaspekt der Konsumfrage ist. Jedoch, wie will man da argumentieren, wie kann man da zur „Lösung des Knotens“ beitragen?

viele Grüße,

Andreas

Bei der ganzen Diskussion über Gentrifizierung fehlt mir die Alternative. Die logische Konsequenz eines staatlich regulierten Wohnungsmarkt wäre wohl Korruption und die Entstehung eines „Wohnungsadels“ der aufgrund seiner Geburt oder Beziehungen in attraktiven Wohngegenden lebt (siehe DDR und z. T. damaliges Westberlin). Evtl. würden auch wieder Ehe und Kinder als Voraussetzung für die Zuteilung von Wohnraum gelten.Derjenige der in den ländlichen oder strukturarmen Gebieten aufgewachsen ist, hätte demnach kaum eine Chance in diesen abgeschlossenen Markt vorzudringen.

Die Behauptung Gentrifizierung sei ein relativ neues Phänomen halte ich für extrem gewagt. Seit es moderne Städte gibt, hat es dieses Problem gegeben. Man denke nur an das Scheunenviertel in Berlin zur Jahrhundertwende oder auch an die Entstehung des Prenzlauer Bergs. Ich empfehle hierfür mal in den digitalisierten Adress- und Telefonbücher Berlins

nachzuschlagen (http://adressbuch.zlb.de/) und die Berufe der ursprünglichen Hausbewohner zu überprüfen. Kein Arbeiter, geschweige denn ein Arbeitsloser oder Student hatte früher in einem Altbau mit 3.80m hohen Decken, Stuck und Eichenparkett gewohnt.

Möchte man bezahlbaren Wohnraum für eine große Anzahl von Menschen schaffen, sollte man sich eher an dem DDR-Modell orientieren. Das bedeutete dann, Abriss der alten Bausubstanz. Ansonsten ist die Nachfrage nach Wohnraum in den attraktiven Wohngegenden nicht stillbar.

Das Leistungsprinzip erscheint mir die einzig logische Konsequenz. Um dieses stärker durchzusetzen, erscheint es mir sinnvoller eine höhere Erbschaftssteuer, eine hohe Besteuerung von Kapitalerträgen und einen hohen Spitzensteuersatz durchzusetzen.

Die Argumente der Gentrifizierungsgegner erinnern mich ehrlich gesagt eher an Fremdenhass, wie er auch im Kleinbürgertum des 18. und 19. Jahrhunderts nachweisbar ist, das seine Stellung durch die Industrialisierung und die soziale Mobilität bedroht sah (siehe Hans- Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1700 – 1815)

Hallo Skepsis,

schön dass du dich hier an der Diskussion beteiligst. Die Frage mit den Alternativen trifft tatsächlich eine wunden Punkt der Gentrification-Kritik, da ja der Prozess wesentlich auf die kapitalistische Organisation der Wohnungsversorgung zurückgeführt wird. Überall dort, wo Renditeorientierung zum Maßstab für Wohnungsbau, Bewirtschaftung und Mietpreise wird, setzen sich eben auch marktförmige Verteilungsprinzipien durch und die Leute mit dem meisten Geld können sich aussuchen, wo sie und wie sie wohnen. Dass der freie Markt eine soziale Wohnungsversorgung nicht sichern kann, ist im Prinzip seit der Industrialisierung/Urbanisierung zu beobachten. Sozialer Wohnungsbau ging im Wesentlichen auf Genossenschaften, öffentliche Wohnungsunternehmen, Förderprogramme und den Werkswohnungsbau zurück – alles Bauträger also, die sich nicht in den Logiken des Wohnungsmarktes bewegten und andere Motive als die Rendite hatten, um Wohnungen zu bauen.

In den Diskussionen um Alternativen geht es also im Kern immer auch darum, die Marktprinzipien und Verwertungslogiken einzuschränken. Das dies nur in Form einer staatlich regulierten Wohnungsvergabe vorstellbar sei, will ich nicht hoffen – auch wenn staatliches Handeln sicher eine Voraussetzung für andere Organisationsmodelle der Wohnungsversorgung ist.

Zwei Beispiele: Eine standardbezogenen Mietpreisfestlegung etwa würde keine Neuvermietungszuschläge kennen und beispielsweise die Auszugsbereitschaft von älteren Haushalten aus zu groß gewordenen Familienwohnungen stärken. Schon eine solche an den jeweiligen Wohnbedürfnissen orientierte Mieter-Mobilität würde aus vielen Wohnungsbeständen den Druck nehmen.

Eine deutlich erhöhte Grunderwerbssteuer könnte renditeorientierte Bauherren abschrecken – um einen preiswerten Wohnungsbau zu fördern, könnten die Kommunen den hochangesetzten Steuerbetrag in Abhängigkeit vom Anteil preiswerter Mietwohnungen reduzieren.

In beiden Fällen würde der Staat (als Gesetzgeber und mit seiner Steuerhoheit) stark intervenieren, jedoch ohne selbst in die Wohnungsvergabe einzugreifen.

Zu Deinen historischen Analogien. In der Tat begleitet das Problem der Verdrängung die Stadtentwicklung seit der Herausbildung der großen Städte in den kapitalistischen Gesellschaften. Im 19. Jahrhundert war es aber weniger der Wunsch der Oberschichten, in der Innenstadt zu wohnen, sondern die Angst vor dem Pöbel in den slumähnlichen Innenstadtviertel, die die ersten Sanierungswellen auslösten. Für das von osteuropäischen Juden bewohnte Scheunenviertel in Berlin etwa hatten die Nazis in den 1930er Jahren komplette Abrisspläne um diesen „Hort des jüdischen Bolschewismus“ aufzulösen. Anders als heute waren Aufwertung und Verdrängung damals Teil eines staatlich-politischen Programms und weniger Ergebnis von immobilienwirtschaftlichen Gewinnorientierungen. Diese Formen der Verdrängung gibt es in Westeuropa und Nordamerika erst seit den späten 1960er Jahren und wird als Gentrifcation bezeichnet, weil es mit der Rückkehr der Mittelschichten in die Innenstädte verbunden ist.

Von Gentrification als relativ jungem Phänomen zu sprechen bedeutet nicht zu behaupten, früher habe es keine besseren Wohnviertel gegeben. Im Kern geht es um die Verdrängung ganzer Nachbarschaften durch Besserverdienende – und das ist ein tatsächlich eher neue Phänomen.

Was deine Überlegungen zu den bürgerlichen Wohnungen in Prenzlauer Berg angeht, hast du Recht: Der königlich-preußische Stadtplaner James Hobrecht hat die Berliner Stadterweiterung nach dem Ideal der sozialen Mischung geplant. Apotheker, Professoren und Schuldirektoren sollten in der Belle Etage im Vorderhaus wohnen und in den oberen Etagen und Hinterhäusern sollten die ärmeren Schichten einen Platz finden. Ein Blick in die Grundbücher zeigt jedoch, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Nach WKI und Wirtschaftskrise haben sich die Besserverdienenden nach Charlottenburg zurückgezogen und viele der repräsentativen Wohnungen wurden geteilt und an arme Schlucker vermietet. Seitdem war Prenzlauer Berg vielleicht kein reines Arbeiterquartier aber zumindest eine Kleine-Leute-Viertel. Heute werden die Wohnungen wieder zusammengelegt, weil es die Mittelschicht wieder in die Innenstadt zieht. Und genau das wird als Gentrification bezeichnet. Im übrigen ist es für die Verdrängungsdiskussion relativ unerheblich, ob vor hundert Jahren schon mal die höheren Schichten in einem Gebiet gewohnt haben.

Dein Hinweis auf den Fremdenhass im 18/19. Jahrhundert habe ich nicht wirklich verstanden – vor allem weil es ja bei der Gentrification-Kritik meist nicht um die Zuzüge, sondern um die steigenden Mieten und die Fortzüge (=Verdrängung) geht. Welche ‚Argumente‘ der Gentrification-Gegner meinst Du denn?

Beste Grüße,

AH

Hallo AH,

vielen Dank für die ausführliche und informative Antwort. Ich will versuchen meine Analogie zum Fremdenhass des 18./19. Jhs. noch etwas auszuführen. Mir ist dabei bewusst das jeder historische Vergleich hinkt, gehe aber davon aus, dass sich bestimmte menschliche Verhaltensweisen immer wieder in der Geschichte zeigen.

Ich kann im Prozess der Gentrifizierung (oder gentrification) kein Täter-Opfer-Verhältnis erkennen sondern sehe ein Aufeinanderprallen verschiedener Interessen. Dabei konzentriere ich mich hier auf die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen:

1. Bewohner attraktiver Wohngegenden haben ein Interesse daran ihre Mietwohnungen zu günstigen Konditionen zu behalten. Ihr Hauptargument zur Verteidigung dieses Interesses ist es, schon über einen längeren Zeitraum hier gelebt zu haben bzw. hier geboren worden zu sein (z.B. Status des Ur-Berliners).

Hier sehe ich eine Parallele zum Kleinbürgertum bzw. einfachen Stadtbewohnern zu Beginn der Industrialisierung, die ebenfalls ihre Privilegien (basierend auf Zunftzwang, der Regulierung des Zuzugs etc.) auf ihre Geburt bzw. die Tradition zurückführten.

2. Menschen, die auf Grund der Attraktivität einer bestimmten Wohngegend (z.B. Arbeitsplätze, Urbanität, Bausubstanz) dort wohnen wollen und bereit und fähig sind dafür zu bezahlen. Diese werden z. T. vom Staat / der Stadt gefördert (z. B. Steuerabschreibungen, doppelte Haushaltsführung), da er/sie sich u.a. für die Zukunft ein höheres Steueraufkommen verspricht.

Hier sehe ich Parallelen zu (Klein-)Unternehmern, Fachkräften, Staatsbedienstete etc. die im Zuge der Industrialisierung und Staatsbildung sich verstärkt in Städten niederließen und z. T. von Seiten des Landesherren privilegiert wurden.

Im 18. / 19. Jahrhundert trafen diese Neuankömmlinge auf Widerstand von Seiten der einheimischen Bevölkerung, die ihren Status und ihre Vorteile durch die neuentstandene Konkurrenz in Gefahr sahen. Der sich immer stärker durchsetzende Leistungsgedanke brachte ein Mehr an sozialer Mobilität mit sich, das viele erschreckte und ihren Lebensstandard bedrohte.

Hier sehe ich nun Parallelen zur Situation in Berlin, einer Stadt, die aufgrund der besonderen geschichtlichen Entwicklung einen Schonraum für Subkulturen und sozial Schwächere entstehen ließ. Dieser Schonraum wird nun durch Marktprozesse immer stärker eingeengt bzw. sogar beseitigt. Dabei entsteht Hass, der auf Gruppen, die als Schuldige auserkoren wurden („Immobilienhaie“, Schwaben etc.) projiziert wird. Ähnliches ist auch im 18. / 19. Jahrhundert geschehen. Soziale Veränderungen sind immer mit Konflikten und dem Vorwurf verbunden: „Wir werden verdrängt / auf die Seite geschoben!“. Hier fehlt mir jedoch das Eingeständnis über Jahre hinweg aufgrund eines historischen Zufalls in einer privilegierten Lage gewesen zu sein.

Es wird meiner Meinung nach zudem übersehen, dass es sich bei vielen Käufern von Eigentumswohnungen beispielsweise im Prenzlauer Berg, keinesfalls um Mitglieder einer Oberschicht oder Spekulanten handelt, sondern vielmehr Mittelschichtsfamilien und Singles aus dem In- und Ausland, die die relativ geringen Preise und die günstigen Zinsen nutzen um Eigentum in einer europäischen Großstadt zu erwerben. Gerade Zugezogene aus dem angelsächsischen Bereich aber auch aus Spanien tendieren dazu frühzeitig (d.h. mit Ende 20 / Anfang 30) Eigentum zu erwerben. Eine von Dir vorgeschlagene Erhöhung der Gewerbesteuer würde es diesem Personenkreis erheblich erschweren Eigentum zu erwerben, wobei mir klar ist, dass es aufgrund der zunehmenden Verknappung von geeigneten Wohnungen ohnehin immer schwerer für diese wird.

Noch etwas zu deinen Anmerkungen zum Prenzlauer Berg als Kleine-Leute-Viertel:

Zur Bevölkerungsstruktur des Prenzlauer Bergs zur DDR-Zeit kann ich leider nichts sagen (falls du da einen Tipp hättest, wäre ich dankbar für die Information). Ich gehe daher allein von der Bausubstanz aus. Zwar gebe ich dir vollkommen recht, dass der bloße Verweis auf die ursprüngliche Bevölkerungsstruktur kein Argument für die Verdrängungsdiskussion sein kann, allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass die Erhaltung der Altbausubstanz mit einem erhöhten Investitionsbedarf verbunden ist. Eine sozial ausgerichtete Wohnungspolitik ist auf lange Sicht – betrachtet man die historischen Vorbilder – eng mit dem Zerfall dieser Bausubstanz verbunden. Denn auch die Hausbesetzerszene hat – trotz z. T. großem Engagement und Eigeninitiative – von den Investitionen vergangener Generationen gelebt.

Gruß,

Jan

Hallo Jan,

vielen Dank für Deine weiterführenden Gedanken, auf die ich gerne versuchen will zu antworten.

Deine Überlegungen zum Täter-Opfer-Verhältnis kann ich gut nachvollziehen und ich denke auch, dass es bei den Debatten um Verdrängung nicht nur um die Konstellation der Verdrängten und der Zuziehenden gehen sollte. Dennoch können wir im Kontext städtischer Aufwertungen Gewinner/innen und Verlierer/innen relativ deutlich ausmachen. So wie ich es im Kommentar (und sicher auch in vielen Blogeinträgen) versucht habe zu beschreiben, ist der Kern dieser Dynamiken vor allem in den immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten (Modernisierungen, Neubauten, Mieterhöhungen etc.) zu finden, so dass wir im Zusammenhang von den Verdrängten zumindest von ‚Opfern der Verhältnisse‘ sprechen könnten. Eine sinnvolle Diskussion sollte sich daher weniger an den Motiven und Eigenheiten der Zuziehenden abarbeiten, sondern an den wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Wenn Du beispielsweise auf Positionen von mietenpolitische Initiativen schaust, wirst Du schnell feststellen, dass dort die wohnungswirtschaftlichen Themen einen viel größeren Raum einnehmen als die Pflege von Feinbildern jeglicher Art. Von daher an dich die Frage, auf welche Anti-Gentrification-Proteste sich deine Kritik bezieht?

zu den historischen Parallelen: Die meisten Initiativen, die ich kenne, richten sich nicht gegen Zuziehende, sondern arbeiten sich an Strategien von Eigentümer/innen, Investor/innen und auch öffentlichen Sanierungsträgern ab, die sie für die Mietsteigerungen verantwortlich machen. Es lässt sich sicherlich darüber streiten, ob und wie der Anspruch auf eine preiswerte Wohnung gerechtfertigt wird, aber abstrakt gesprochen richten sich die Proteste gegen die Durchsetzung von Marktprinzipien. Eine historische Analogie, die mir dafür viel passender scheint, sind die Marktunruhen im 17/18. Jahrhundert, die E. P. Thompsen als ‚moralische Ökonomie‘ beschrieben hat, weil die Leute es einfach nicht akzeptieren wollten, das Mehl und Brot nicht mehr nach Bedarf verteilt, sondern zum Höchstpreis verkauft wurden. In den aktuell so beliebten Recht auf Stadt Bewegungen können wir eine ähnliche Motivstruktur erkennen.

Anti-Schwaben-Parolen und Stimmungen gegen Tourist/innen würde ich da ausklammern, da sie offensichtlich einen anderen Begründungszusammenhang herstellen. Bedauerlicherweise werden solche Feindbild-Erklärungen in den Medien wesentlich stärker aufgegriffen als die vielen wohnungspolitischen Initiativen, die es in der Stadt gibt.

zum historischen Zufall sozialer und subkultureller Schonräume: Die Sonderbedingungen der Berliner Stadtgeschichte haben sicherlich dazu beigetragen, dass es die innerstädtischen Nischen länger gab, als in vielen anderen Städten. Aber die v.a. internationale Gentrification-Forschung der letzten 30 Jahre zeigt sehr deutlich, dass es sich keinesfalls um ein zufälliges Phänomen handelt und wir in fast allen kapitalistischen Großstädten Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse beobachten konnten und können. Die gängige Erklärung für die langjährige Vernachlässigung der Viertel werden in der suburbanen Orientierung der Mittelschichten und dem Desinvstitionsverhalten von Grundstückseigentümern gesehen. Seit den 1970/80er Jahren kehren sich diese Verhältnisse um: es ist aus verschiedenen Gründen wieder attraktiv in der Innenstadt zu wohnen und es lassen sich mit Modernisierungen und Neubauten auch wieder Renditen erwirtschaften. Die Ausprägungen dieser Prozesse unterschieden sich in den einzelnen Ländern und Städten, das Prinzip ist vergleichsweise einheitlich.

zu Prenzlauer Berg: wir haben Ende der 1990er Jahre die Sanierungsprozesse dort untersucht und dabei auch einen kurzen historischen Abriss der Bau- und Sozialgeschichte recherchiert: Häußermann/Holm/Zunzer 2002: Stadterneuerung in der Berliner Republik. Opladen: Leske + Budrich (http://www.amazon.de/Stadterneuerung-Berliner-Republik-Modernisierung-Berlin-Prenzlauer/dp/3810034401)

Soweit, beste Grüße,

AH

Liebe Leute,

ich erlaube mir mal als Hannoveraner und Bewohner des Meiner Meinung nach sehr stark von Gentifizierung bedrohten Stadteils Linden einen kleinen sehr praktischen Beitrag zu leisten.

Die Wohnungen im von mir bewohnten 5-Parteien Haus wurden verkauft mit dem Argument, die aktuellen Bewohner des Viertels wären in zehn Jahren alle verschwunden, so dass es sich beim Wohnungskauf langfristig um eine gute Anlage handeln würde.

Unter diesem Gesichtspunkt fällt es mir sehr schwer nicht von Tätern und Opfern, sondern von irgendetwas anderem zu schwadronieren. Wenn die Betroffenen sich hier als Opfer empfinden habe ich dafür verständnis.

Jens